生存方法 Survival method

生存概要

自然災害による被災や遭難などで長期にわたり文明から隔絶されることを想定しておくことはとても大切です。 どのようなものが食べることができ、どのようにしたら飲料水が確保できるかなど知識と経験が生存性を高めます。 まずは基本的なことを少しずつ身につけましょう。

特殊空挺部隊 Special Air Service 教訓

●事前準備を整える。環境条件は常に変化する。 ●生活そのものが生存訓練。 ●危険な環境に入る時は、適応の装備で。 ●救難は迅速。 ●遭難の事実と現在位置を知らせる。 ●通信手段の良否が生存確率を高める。 ●健康に問題がなければ、必要となるものは、水、食物、そしてシェルターである。 ●自然界にはそのすべてがある。自然が与えてくれるものを利用し、自分の必要に適応させることを学べ。 ●基本ニーズに適した生存計画をたてる。 ●自分の置かれた状況判断をし健康に気をつけ、負傷者の手当をする。 ●寒ければ火を起し、空腹を感じたら食べ、疲れたら休むこと。 ●無駄な体力は使わない。 ●無闇に自分を危険に晒さず希望を捨てないこと。 ●周囲をよく観察し、そして決断する。 ●厳寒、灼熱、海水、意気消沈、栄養不良など危険はどこにでもある。 ●最低の準備で生還しなければならず、その装備も大半は残骸や自然の材料から創意工夫でつくられる。 ●自然との調和の原則。自然を現代の都会風につくり変えようとしてはならない。寒くなく、雨も降らず、なぜシェルターを最初につくる必要があるか?湖や川に囲まれているのに、水を運ぶ必要がどこにあるか? ●動物に道具はない。それでも巣をつくり、食糧を確保し生きている。

生存3要素

生存するためには水 食べ物 居住空間(シェルター)の3つを確保しましょう。

水

●人体の約60%は水分です。体重60kgでは約36kgが水分。 ●水分摂取せずに生存できる期間は5日程度とされていますが健康免疫の維持のため1日を上限とし確保しましょう。 ●健康を維持するために2.5リットル必要です。 ●不衛生な水を飲むと更に脱水します。下痢 おう吐。 ●アルコールやカフェインを含む飲み物は更に脱水します。 ●水分5%を失うことで脱水症状や熱中症の症状が現れます。 ●水分10%を失うことで筋肉のけいれん、循環不全がおこります。 ●水分20%を失うことで死にいたります。 ●のどの渇きがひどいときでも一度に大量の水を摂取してはいけません。体内ナトリウム濃度が低下し水中毒を引き起こし摂取量により死亡します。 ●浄水処理がされていない水の飲用はコレラ感染、赤痢感染、乳幼児の死亡を高めます。 ※脱水症状 症状は皮膚の乾燥、頭痛や吐き気、汗や排尿量の減少、意識障害。 ※循環不全 症状は顔面蒼白、冷汗、体温下降、脈拍細小、血圧下降、おう吐、失神。 ※熱中症 症状は意識障害、おう吐、けいれん。 ※コレラ 通常1 日以内の潜伏期の後、下痢を主症状として発症する。一般に軽症の場合には軟便の場合が多く、下痢が起こっても回数が1日数回程度で、下痢便の量も1日1 リットル以下である。しかし重症の場合には、腹部の不快感と不安感に続いて、突然下痢とおう吐が始まり、ショックに陥る。下痢便の性状は米のとぎ汁様と形容され、白色ないし灰白色の水様便で、多少の粘液が混じり、特有の甘くて生臭い臭いがある。 ※赤痢 通常、潜伏期1~3日で発症し、全身のけん怠感、悪寒を伴う急激な発熱、水様性下痢を呈する。発熱は1~2日続き、腹痛、しぶり腹(便意をもよおすのに排便がない、または便意はあっても少量しか出ない)、のう粘血便などの赤痢症状をみる。

食料

●水分摂取を行い、食べず生存できる目安は約1ヶ月です。 ●食べなければ行動する体力、精神力を維持できません。 ●食べることにより低体温を防ぎ免疫力を維持できます。 ●絶食後約1日ですべて血糖(グルコース)となり全身で使い果たされる。低血糖症となります。 ●1日の摂取カロリーの目安(成人男性2250~3400KCal)。 ●1日の摂取カロリーの目安(成人女性1800~2700KCal)。 ●1日の摂取カロリーの目安は体重、運動強度、年齢により変化します。 ※低血糖症 症状は、空腹・欠伸・悪心で始まり、けん怠感が強くなります。発汗などの交感神経症状、異常行動が出現し、深こん睡となります。

居住空間(シェルター)

●日光を遮断し熱中症を防止します。 ●外気を遮断し低体温を防止します。 ●風を遮断し低体温を防止します。 ●雨を遮断し低体温を防止します。 ●雪を遮断し低体温、凍死を防止します。 ●不快生物(虫、へび)からの被害を軽減します。 ●長期間滞在により不快生物が発生及び住み着くことがあります。(ねずみ、ゴキブリ) ●設置場所不適当により被害を受ける。(河川のそばに設置→流される)(洞窟で滞在→崩壊生き埋め)(法肩設置→崩壊転落) ●地面を掘削したシェルターは核兵器による衝撃波、熱線、放射線の被害を軽減します。 ※熱中症 症状は意識障害、おう吐、けいれん。 ※低体温症 症状は軽度低体温(35~32℃)骨格筋は戦慄(身震い)、中等度低体温(32~28℃)骨格筋は戦慄(身震い)は消失(身震い)、高度低体温(28℃以下)筋は硬直する。 また、細菌やウイルスへの抵抗力低下、新陳代謝機能低下、疲労回復能力低下です。

水の確保

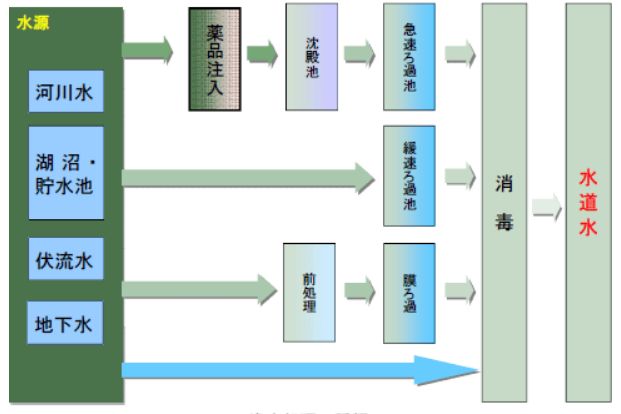

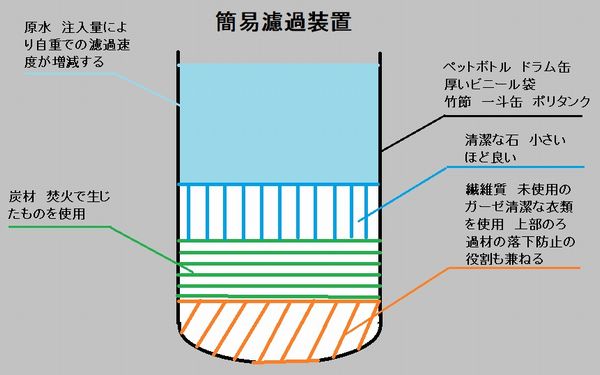

1 沈殿 容器に水をためておくことで細かい固体物質が下方に沈積させる。また沈積効果を高めるため薬品(苛性ソーダ・次亜塩素酸ソーダ)を用いて凝集し大きなかたまり(フロック)に成長させ、沈でんさせることで分離します。 2 ろ過 木炭、小石、繊維質をフィルターとし更に微粒子を取り除く。 3 消毒 日本国水道法では(水の消毒は塩素によることを基本とする)と定められています。実際に使用される成分は次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸カリウムです。蛇口から出た濃度は(遊離残留塩素1リットル/0.1 mg)(結合残留塩素1リットル/0.4 mg)としています。

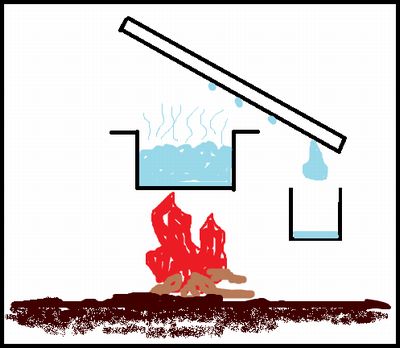

上記の水道浄化工程を簡易的におこないます。容器に水をため時間を置き沈殿させ、透明度が上がりましたら原水4/5ほど下記簡易ろ過器に入れろ過します。これを煮沸させることで安全な飲料水が確保できます。

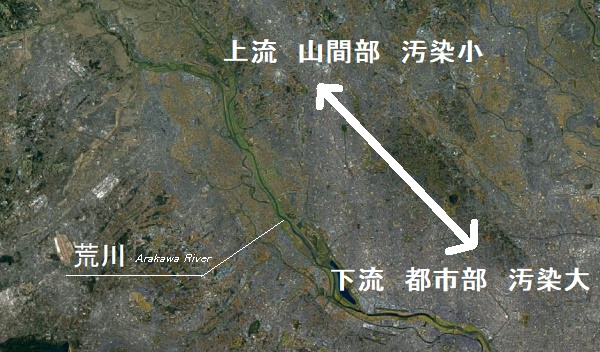

河川の汚染

河川は上流ほど汚染されていないことはよくしられています。下流に行くにつれて汚染されている主な要素を挙げます。 ●大腸菌 河川にふん便汚水が消毒されずに流されていることにより検出されます。夏季に多くなる傾向。 ●農薬 主に土壌殺菌剤、除草剤、殺虫剤が河川に流入しています。 ●カドミウム カドミウムは銀白色の光沢を有し、展延性に富み、加工しやすい金属で上流に亜鉛鉱山産出で流入量が増減する。骨軟化症を起こすイタイイタイ病の主な原因は、カドミウムの慢性中毒であるとされている。人に対して発がん性を示す可能性が非常に高い ●有機溶剤 河川水には工場排水のトリクロロエチレンなどの有機塩素系溶剤が検出されています。 ●ダイオキシン ダイオキシン類は、 ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン(PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)、コプラナーPCB(Co-PCB)の3種の化合物群の総称で、燃焼、農薬製造時の不純物、漂白等の塩素処理、高濃度の塩素が発生する工業工程やPCB製品などが汚染原因として知られています。過去に焼却炉より大気汚染として広がっています。

食料の確保

●ホンシメジ、マツタケ、マイタケ、うすひらたけ、なめこ、ぶなはりたけ、ちちたけ、こうたけなどのきのこ類。

毒キノコに注意

![]() 「縦に裂けるものは食用」、「色鮮やかなものは毒」、「虫が食べているものは大丈夫」などと言われてきましたが、何ら根拠はありません。

「縦に裂けるものは食用」、「色鮮やかなものは毒」、「虫が食べているものは大丈夫」などと言われてきましたが、何ら根拠はありません。

![]() 知らないキノコは採らない。絶対に食べない。

知らないキノコは採らない。絶対に食べない。

![]() キノコの特徴を覚える。

キノコの特徴を覚える。

![]() 専門家のアドバイスを受ける。

専門家のアドバイスを受ける。

![]() キノコを食べて体調が悪くなったらすぐに医師の診察を受けること。

キノコを食べて体調が悪くなったらすぐに医師の診察を受けること。

![]() 野生キノコから放射性物質が検出されています。キノコ狩りする場合は、放射性物質のモニタリング検査結果や各種制限などの情報をもとに行いましょう。

野生キノコから放射性物質が検出されています。キノコ狩りする場合は、放射性物質のモニタリング検査結果や各種制限などの情報をもとに行いましょう。

火

火をおこし、維持することで生存性を向上させます。 わが国では、杉林が非常に多くたき付け材には困りません。枯れた杉葉はたいへん燃えやすく、枯枝は回収が容易であり、大きさはさまざまでたき火に完結できます。

このたき火により体温の保持、調理、消毒、信号、照明が可能となり、スチームサウナ(窯風呂)を制作することで衛生面の向上が期待できます。 このように、生存性を高めるたき火ですが、注意すべきところもあります。

一酸化炭素中毒や火傷といった使用者への害と森林火災や生態系への影響及び使用場所の法令、政令、消防法違反などがあります。 特に、森林火災の原因となる場合周辺住人の命を脅かし、生態系に多大な影響を及ぼします。

練習では自然のたき付け材の回収をし、たき火の使用が許可されているキャンプ施設で行いましょう。終了後はきちんと水をかけ消火を行うようにしましょう。

道具

針と糸

ポリタンク

三角巾

鉈 なた

ライター

ロープワーク

もやい結び Bowline knot

巻き結び Clove hitch

身近な食野草

たんぽぽ

身近な食野草の代表。花、葉、茎、根すべて食べることができます。

たんぽぽ

身近な食野草の代表。花、葉、茎、根すべて食べることができます。

よもぎ

多年草でよく見られます。春の柔らかい新芽をいただきます。おひたしなどに。

よもぎ

多年草でよく見られます。春の柔らかい新芽をいただきます。おひたしなどに。

ふきのとう

多年草の山菜。初春によく食べられます。自生するふきのとうを採りに行きましょう。

ふきのとう

多年草の山菜。初春によく食べられます。自生するふきのとうを採りに行きましょう。

のびる(野蒜)

人家の近く、畑、あぜ周辺や土手に自生。味噌との相性がよく生食できる。

球根部を食べます。4月によく見られます。

のびる(野蒜)

人家の近く、畑、あぜ周辺や土手に自生。味噌との相性がよく生食できる。

球根部を食べます。4月によく見られます。

つくし(土筆)

春先にどこでも見られ夏には青々としたスギナとなります。ともに食べることができます。

スギナを乾燥させた漢方があり栄養価も高い。

つくし(土筆)

春先にどこでも見られ夏には青々としたスギナとなります。ともに食べることができます。

スギナを乾燥させた漢方があり栄養価も高い。

オオバコ

春から秋にかけどこでも見られます。若芽を食用となり、成熟種子の乾燥したものは生薬となります。

オオバコ

春から秋にかけどこでも見られます。若芽を食用となり、成熟種子の乾燥したものは生薬となります。

クローバー(白ナツメグサ)

春から秋にかけどこでも見られます。若葉を加熱処理し食用とします。

クローバー(白ナツメグサ)

春から秋にかけどこでも見られます。若葉を加熱処理し食用とします。

菜の花

川辺でよく自生しています。冬から春にかけ見られ、つぼみ、茎、葉を食べます。

自生野草というより栽培され市場にでる野菜の印象があり、高い栄養価を持ちます。

菜の花

川辺でよく自生しています。冬から春にかけ見られ、つぼみ、茎、葉を食べます。

自生野草というより栽培され市場にでる野菜の印象があり、高い栄養価を持ちます。

横井氏の教訓

横井庄一1915年3月31日 - 1997年9月22日

終戦を知らされないまま28年間、ジャングルにおいて生存していた横井庄一軍曹。 身の回りの生活用品は現地に自生するパゴの木、ヤシの木などの繊維を加工し衣服や バッグなど作成し、また、官給品であった水筒、飯ごう、空薬きょうなども改良し調 理器や食器も作成するなど工夫していました。

兵隊となる前は、洋服の仕立屋で働いており繊維質を加工 する技術をそこで習得していたことがこの生存に大いに貢献したと思われます。

食生活では、ソテツの実・ヤシ・パンの実・川エビ・ウナギ・カエル・デンデン虫(カタツムリ)などを食べ、 穴を掘って居住し、簡単な換気口や排水路を設備していました。刃物と火がなく不便であったこと、ゴキブリが多く大変であったといいます。

横井氏作成住居 平面 断面